7・6階の常設展示室では、昭和10年頃から昭和30年代までの国民生活上の労苦を伝える実物資料を展示しています。昭和館には現在約6万4000点の実物資料が収蔵されており、常設展示室にはそのうちの約440点が展示されています。

令和7年7月1日~7月2日まで常設展示室の資料交換を行い、実物資料約195点を交換しました。

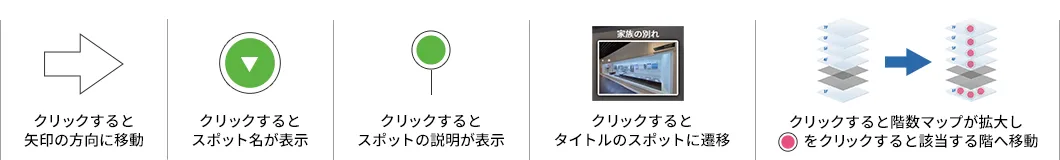

展示ガイドスマホアプリ「ポケット学芸員(https://welcome.mapps.ne.jp/pocket/)」をダウンロードすると、スマートフォンで展示解説を聞くことができますので、ご利用ください。

常設展示室の見学や学習用に子ども学習シートをご用意しております。 こちらからダウンロードしてご活用ください。

空襲によって家を失った人々は、廃墟と化した焼け跡でバラックでの生活を余儀なくされました。物資不足により配給が滞り、食糧や日用品は非合法の闇市や買い出しによって手に入れるしかありませんでした。外地からの引揚者たちが日本に戻ると、物資不足はいっそう厳しいものとなりました。このような中で財閥解体や農地改革などさまざまな改革が行われ、さらに昭和22年(1947)には新しい憲法も施行されて、日本は復興に向けて再出発しました。

国民の生活は大変厳しい状況にありましたが、なかでも戦争で夫や父親を失った遺族の苦労はなおさらでした。戦中、遺族は「誉れの家」として称えられ、恩給の給付や周囲の励ましに支えられていました。しかし、戦争が終わると周囲の遺族に対する想いは一変し、昭和21年(1946)2月には恩給も停止され、遺族を取り巻く環境は厳しいものとなっていきました。遺された妻や母親が就ける職業は少なく、内職で生計を立てる姿を見て育った子どもたちは家事を手伝い、新聞配達などで生計を助けましたが、経済的な理由から進学を断念することも少なくありませんでした。

終戦によって、子どもたちを取り巻く環境も一変しました。駅や公園などでは、戦争により家族を失った戦災孤児たちの姿が多く見られました。一方、戦災で校舎が焼失した学校では、運動場などを利用した「青空教室」で授業が再開され、新しい教科書ができるまでは、戦中の軍国主義的な内容などを塗りつぶした「墨塗り教科書」が使われました。昭和22年(1947)には六・三制の義務教育となり男女共学が導入され、授業の内容も一新されました。また、学校給食も実施されるようになりました。

子どもたちの日常生活では、姿を消していたおもちゃも徐々に復活し、新しい遊びも普及しました。

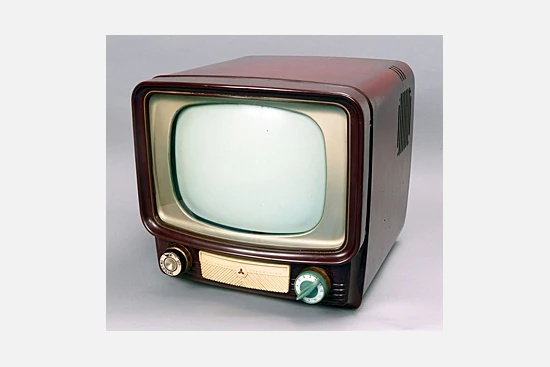

昭和22年(1947)以降、民間貿易の一部制限つきでの再開やさまざまな統制の解除、大衆娯楽やスポーツ・文化の復興など社会全般が生活再建、産業の復興に向けて明るい兆しを見せはじめてきました。さらに、昭和20年代後半には国民所得も増えて、豊かな生活を支えるさまざまな家庭電化製品が製造されるようになり、高度経済成長への足がかりとなりました。

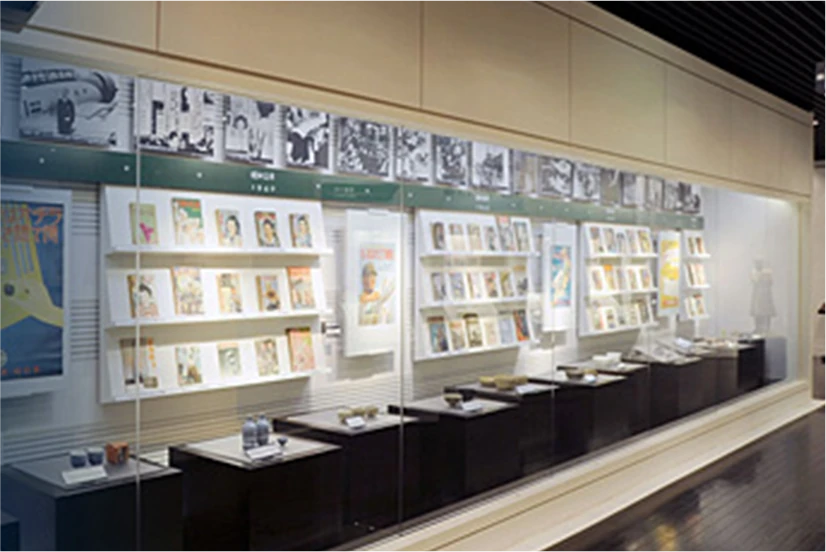

世相をあらわす写真やポスター、雑誌、実物資料を時代に沿って展示し、昭和10年から40年までの流れをまとめて紹介します。

遺骨収容帰還をはじめ、慰霊巡拝などの慰霊事業について、実物資料や写真、データベースなどを通して紹介します。

慰霊の旅データベース

高度経済成長の足がかりとなった昭和30年代のくらしを体験することができます。

テレビ・冷蔵庫・洗濯機の「三種の神器」をはじめとする、実物の家電の数々を展示しています。

当時の世相がわかるポスターがずらりと並びます。歩きながら昭和の流行りにふれてみてください。

昭和の子どもたちが、知恵と工夫でつくりだした楽しいあそびを紹介します。

昭和電器(電化製品展示)

ポスター通り

あそびギャラリー

軍用オーバーの仕立て直し。ラシャ生地は着ているうちに擦り切れてくるので、裏返しを行っている。そのため、元のボタンホールの跡が残されている。

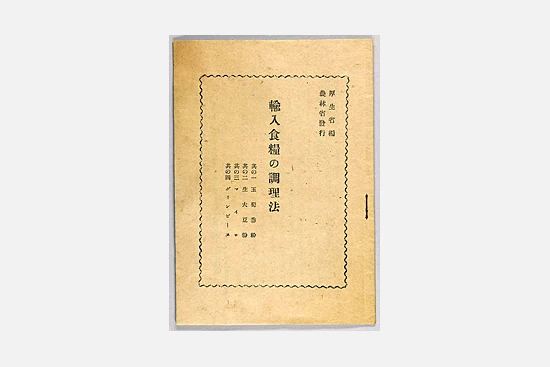

食糧難打開のため、日本政府はアメリカに対し食糧援助を要請し、一旦は拒否されたものの、昭和21年(1946)1月に米軍余剰食糧が第一便として着港し、これを期に様々な援助を受けることとなった。輸入された食糧のなかには、それまで見たこともないようなものが多くあり、 これは輸入食糧の具体的な調理法を指導したパンフレットである。

飛行機用の機体用のジュラルミン板、リベットを利用して作られたと思われる。軍需工場が民需転換により、飛行機用の廃材等を利用して作った製品で、製作途中の材料を利用しただけではなく、飛行機を解体して作られたものもある。

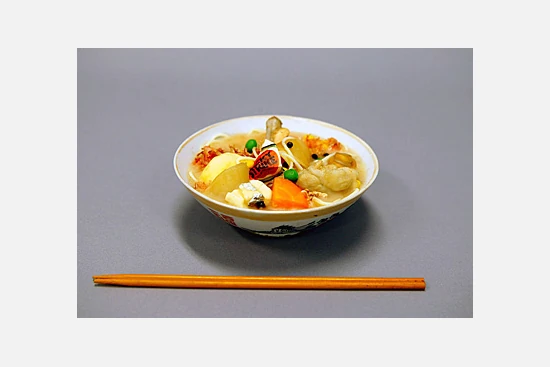

ヤミ市で売られていた、進駐軍キャンプから払い下げの残飯を大鍋で煮込んだもの。元が残飯であるだけに、煙草の包み紙等が混入していることもあったという。

復元

巻き煙草の生産不足から、自家生産するために用いられた器具。吸殻をほぐして再生するのにも使われた。専用の巻紙の不足により、英語辞書の用紙が代用として使われた。

主食の代替として食用粉が配給されることが多く、食べ方が工夫された。主なものとしては、すいとんに入れたり、こねてうどんにするなどされたが、膨らし粉の代わりに重曹を入れてパンにすることもよく行われた。電気パン焼き器は雑誌で紹介されるなどして終戦直後に広く普及したが、ありあわせの材料を用いた手製のほか、既製品も販売されていた。仕組みはブリキ板に電極をつなげて、こねたパン生地に塩を加えて通電させ、焼けて水分がなくなると通電がとまるという危険なものであった。

主食である米は、昭和14年(1939)12月に公布された『米穀搗精(とうせい)等制限令』(『白米禁止令』)以降、白米は姿を消し、昭和16年4月の配給制の開始から玄米等が中心となった。やがてさつまいもや食用粉の代替食で配給されることが多くなったが、少ない米を食べる時にはこのような瓶と棒を使って自家精米された。玄米のまま食べた方が栄養になると宣伝されていたが、消化が悪く食味に劣り、なにより炊き増えしなかった。

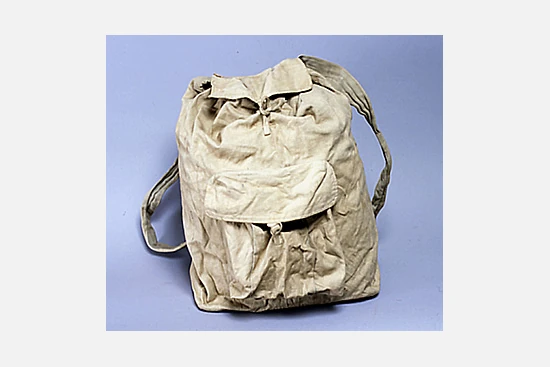

神奈川県逗子市の藤田久子さんが買い出しに用いたもの。戦災による施設・車両の荒廃、燃料不足等により終戦後の鉄道事情は非常に悪く、都市部から農村部へ の買い出しは満員列車に乗り込まねばならず、大変な困難であった。農家との取引は主に衣類などとの物々交換で行われ、そのように切り売りする様子を、皮 を一枚一枚剥ぐことになぞらえて「タケノコ生活」と称された。

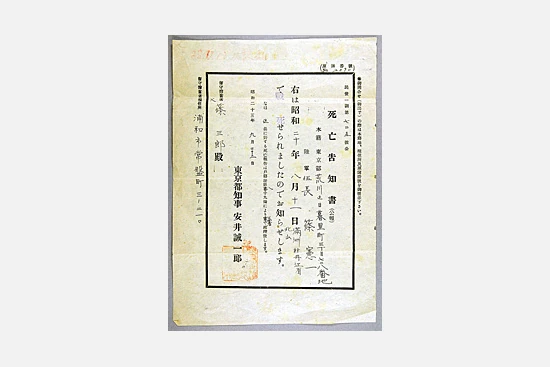

東京都の篠憲一さんが、満洲(現・中国東北部)で戦死したことを伝える公文書。昭和20年8月の戦死の報が、3年後の23年に伝えられている。

終戦後の急激なインフレーションを抑制しようと、昭和21年(1946)2月『金融緊急措置令』及び『日本銀行券預入令』を公布し、5円以上の日本銀行券を強制的に金融機関に預け入れさせ、既存の預金とともに封鎖のうえ、生活費や事業費などに限って新紙幣(新円)による払い出しを認めるという非常措置を実施した。

新紙幣の準備が、十分に整わなかったため、従来の紙幣に「証紙」を添付して流通させた。

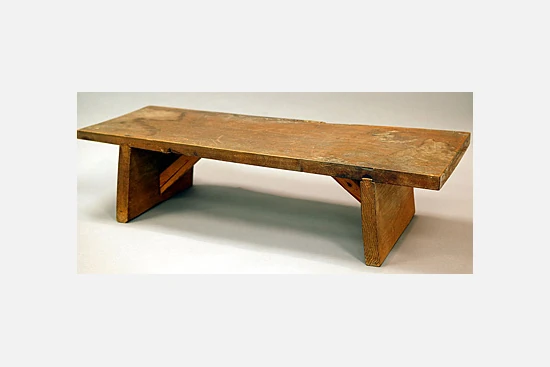

三重県の真杉シゲノさんが、昭和12年(1937)7月の夫の出征以来、裁縫で生計を立てるため、昭和45年まで使用していたもの。昼間と夜間は裁ち台として使用し、夕方は息子の宗伸さんが勉強机として用いた。

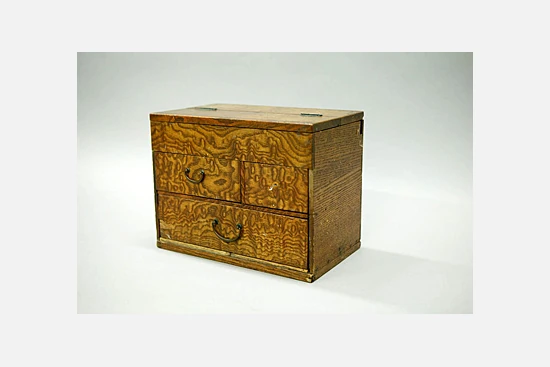

昭和4年(1929)に結婚した神奈川県の三和咲子さんの嫁入り道具の 一つ。結婚当初は子供たちの服を縫ったりしていたが、海軍軍人であった夫が19年(1944)7月に4人の子供を遺して戦死してから、長女の多美子さんが、自分や妹の服を縫ったり、内職として人形を作るのに使用した。人形は進駐軍払い下げのパラシュートの生地と八百屋でもらってきたおがくずを材料に作られ、できたものは母親が売りに行った。

遺児である栃木県の渡辺ヨシさんが、昭和23年(1948)から25年頃小学校の遠足の時に使用したもの。母のミヨさんが、自分の帯を解いて夜なべして帯芯で手作りしたもの。

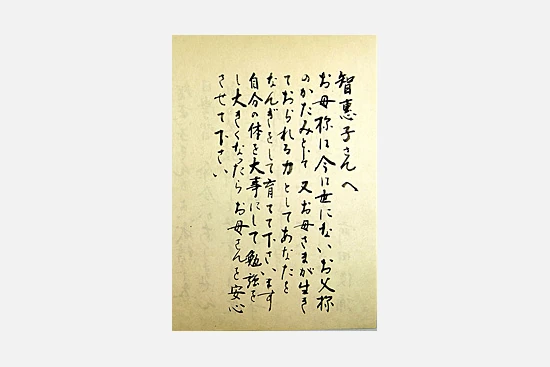

遺児である米田(旧姓江並)智恵子さんが、小学校4年生の時担任の先生から来た手紙。

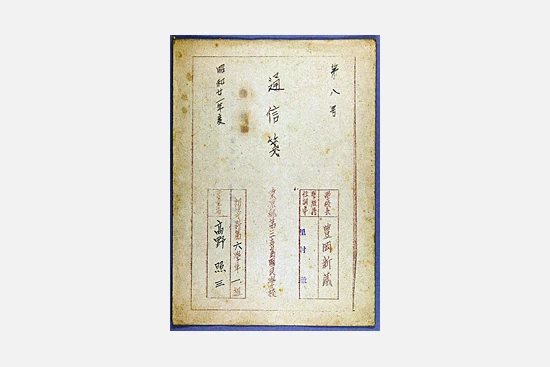

昭和26年(1951)

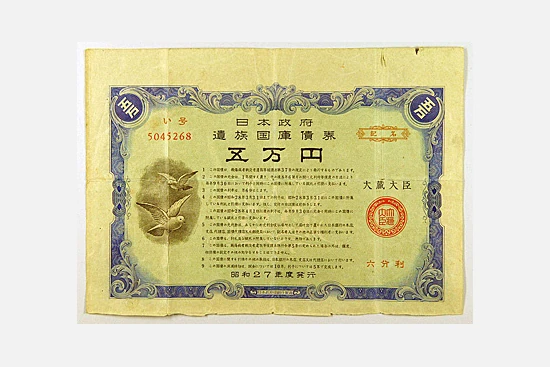

援護法の規定により、死亡した軍人・軍属または軍人・軍属であったものの遺族に弔慰金として交付された国債。弔慰金の額は、死亡した者一人につき5万円とし、10年以内に償還する記名国債として交付された。

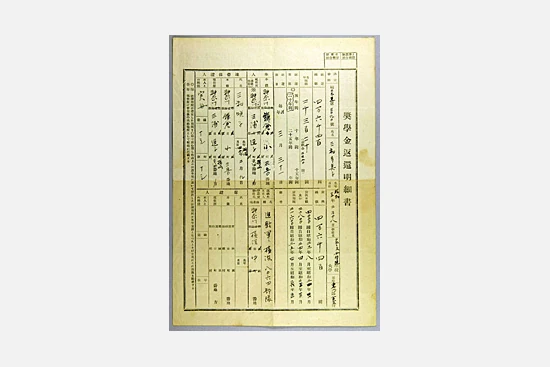

遺児である神奈川県の坂井(旧姓三和)多美子さんが女学校卒業後、教職の資格を取るために英語の専門学校へ進んだ際、昭和23年(1948)より日本育英会から借りた奨学金の返還明細書。当時は遺族への恩給が停止されていた期間でもあり、家財の切り売りや内職によって生計を営んでいたが、この奨学金のおかげで多美子さんの学費や通学の定期代などをまかなうことができた。

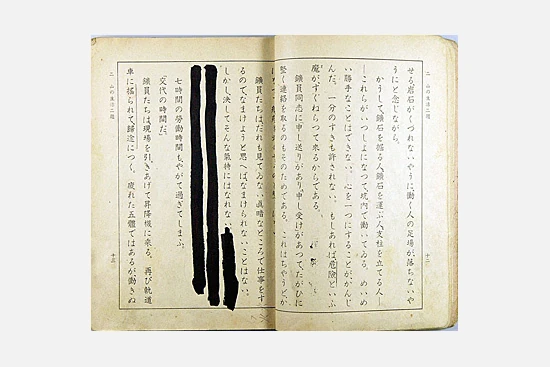

昭和20年(1945)から21年にかけて使用された「墨塗り教科書」。終戦後に使われたこれらの教科書は、戦中の教科書中の軍国主義的だったり民主主義に反するような内容の部分を墨で塗ったり、切り取ったりしたもの。「もくろく」部分から、内容の半分以上が削除されたことが分かる。

謄写版(ガリ版)で刷られたもの

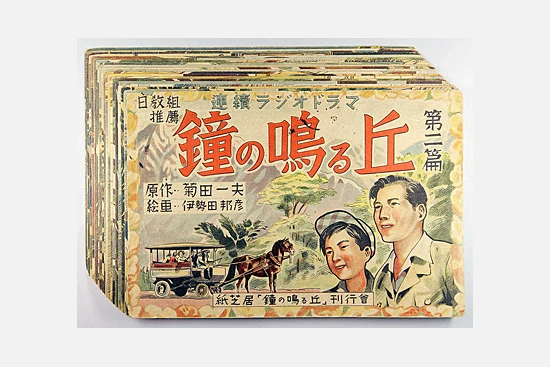

戦災孤児の施設が舞台となった、連続ラジオドラマの人気番組「鐘の鳴る丘」の紙芝居。菊田一夫原作で、昭和22年(1947)7月から放送開始された。

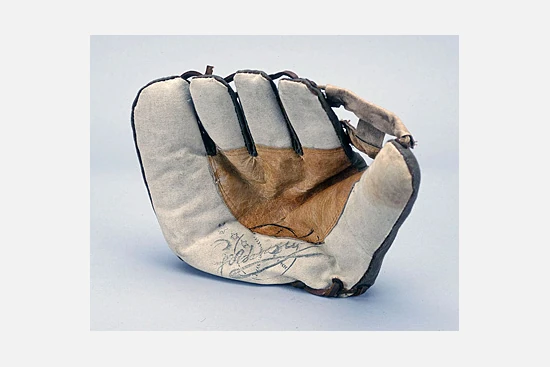

戦後もしばらくは皮革やゴム製品は統制下におかれ、子どもたちが野球をしようと思っても道具を手に入れるのは難しいことであった。革製のグローブやボールなどは貴重品扱いで、既製品の布製グローブや「健康ボール」と呼ばれた粗末なゴムボールですら誰もが持っているものではなく、多くの子どもたちは手製で道具を作るなど工夫して野球をした。

昭和20年(1945)末から、町ゆくジープを模した玩具が人気を呼んだ。材料には進駐軍放出の空き缶が使われている。

輸出製品として造られたティー・カップ。昭和22年(1947)の民間貿易再開から、27年の講和条約発効までに製造された輸出製品には、「メイド・イン・オキュパイド・ジャパン」(占領下の日本製)と表示されていた。

ブローニー版フィルムを使用する二眼レフカメラ。上のレンズでピントを合わせ、連動する下のレンズで撮影する。定価15,000円。カメラブームに乗って、多くのメーカーが生まれた。

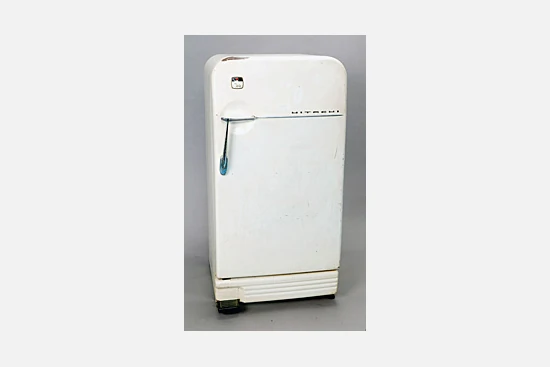

電化生活が普及していった昭和30年(1955)代に入っても、テレビ・洗濯機に比べて家庭への普及はやや遅れていた。値段が高かったことも大きな理由であったが、当時はまだ肉類や乳製品などが普段の食生活には取り入れられておらず、痛みやすい食品は必要な分をその日に買うなど、日常の暮らしの中ではあまり必要性が感じられなかったためである。家庭の半数が電気冷蔵庫を持つようになったのは、40年頃であった。

復元

電動機絞り器付きの撹拌式(かくはんしき)洗濯機。昭和30年(1955)当時53,000円。洗濯機中央の攪拌翼を反転さて汚れを落とす仕組みで、タイマーも付いていないシンプルな構造である。

28年に噴流 (ふんりゅう)式洗濯機が発売され、電気洗濯機が一般家庭に普及するきっかけとなった。噴流式洗濯機はパルセーター(回転翼)を高速回転させ激しい水流を起こして洗うので、洗濯時間が短縮するうえ撹拌式と比べ構造が簡単でコストが安かった。さらに撹拌式が丸型だったのに対して、噴流式は角型で場所をとらないので日本の住宅事情により適していたことも普及の大きな要因であった。こうして主婦は「たらいに洗濯板」の重労働から解放されていった。

昭和29年(1954)製

NHKで放送された菊田一夫作の連続放送劇「君の名は」が映画化された際、登場人物の真知子がしていたスカーフのかぶり方で、女性の間で大流行した。

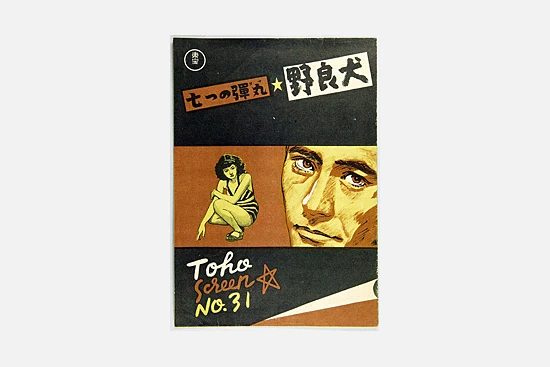

三船敏郎主演 黒澤明監督

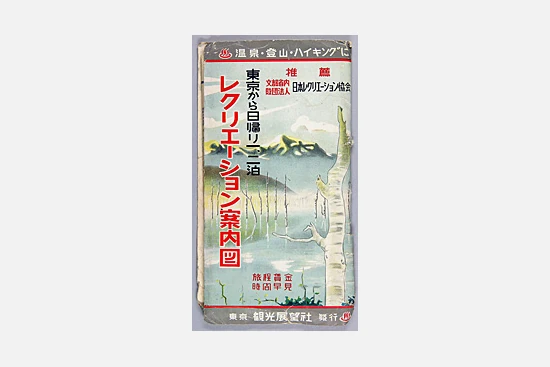

温泉・登山・ハイキングなどに利用された「東京から日帰り一、二泊」旅行の案内図。

人々の暮らしぶりに落ち着きを取り戻すにつれて、レジャーを楽しむゆとりが生まれてきた。それに伴いこの本のような情報の提供や宿泊施設の整備も進んでゆき、旅行ブームを巻き起こした。