7・6階の常設展示室では、昭和10年頃から昭和30年代までの国民生活上の労苦を伝える実物資料を展示しています。昭和館には現在約6万4000点の実物資料が収蔵されており、常設展示室にはそのうちの約440点が展示されています。

令和8年1月6日から2月8日まで常設展示室の資料交換を行い、実物資料の約290点を交換しました。

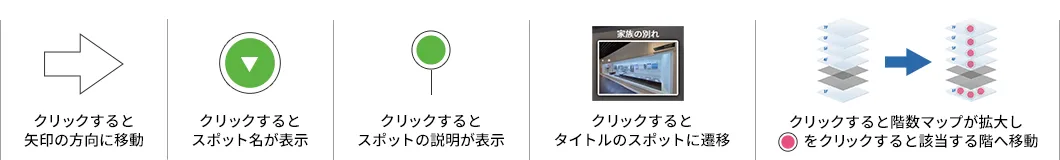

展示ガイドスマホアプリ「ポケット学芸員(https://welcome.mapps.ne.jp/pocket/)」をダウンロードすると、スマートフォンで展示解説を聞くことができますので、ご利用ください。

常設展示室の見学や学習用に子ども学習シートをご用意しております。 こちらからダウンロードしてご活用ください。

明治6年(1873)に施行された徴兵令は、同22年(1889)に全面改正され、ほぼすべての成人男子に兵役を義務づける国民皆兵の原則が確立されました。その後、昭和2年(1927)の兵役法に引き継がれ、原則として満20歳に達した男子は全員、徴兵検査を受けなくてはなりませんでした。検査を受けた男子は甲、乙、丙、丁、戊の5種に区分され、甲種と乙種が現役に適する者とされました。そのうち必要な人数が部隊に入営しました。

召集令状が届くと出征する夫や息子の無事を願って妻や母親らが街頭に立ち、千人針を縫ってもらう光景が多く見られるようになりました。

現在とは違って、通信技術が発達していなかった当時、残された家族は、出征した兵士たちがどこにいるか、ほとんどわかりませんでした。

軍の動きが敵にもれないようにするため、家族は、手紙の宛先を部隊の番号などでしか知ることができませんでした。

また、検閲によって中を開けて調べられていたため、兵士の手紙は「東洋平和のため」に、「お国のため」に頑張っている、などという型通りの文句が記されていることが多く、自分が日ごろ考えていることや、素直な気持ちを、そのまま書くことはなかなかありませんでした。

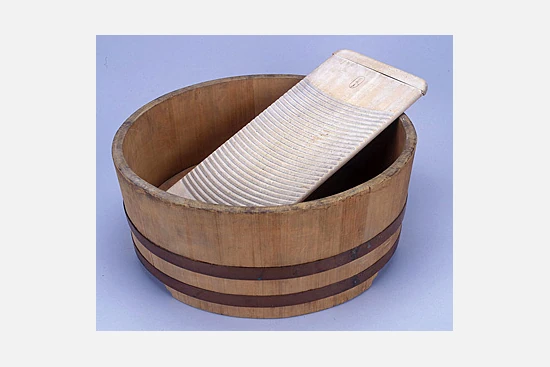

昭和12年(1937)に日中戦争が始まる前の一般的な家庭には電化製品が少なく、電灯とラジオがある程度でした。都市部では水道やガスも普及していましたが、多くの家庭では井戸水を汲み上げて飲み水や炊事に使ったり、炭・薪を燃料としたかまどや七輪での炊事をしたりする家もありました。

昭和12年(1937)の日中戦争の勃発にともない、国のために自分を犠牲にして尽くすことを呼びかける「国民精神総動員運動」が始まりました。翌年の昭和13年(1938)には、あらゆる人や物を国が動員することを認める、「国家総動員法」が制定されました。これらは、すべての国民が一丸となって、戦争に勝つ体制を作ることを目的としていました。

こうした動きを象徴しているのが、昭和14年(1939)9月1日から始まった「興亜奉公日」です。毎月1日は、すべての国民が「戦場の労苦を偲び自粛自省」するための日と定められました。料理店や喫茶店の休業、酒の販売停止、一汁一菜、梅干し一つの「日の丸弁当」を食べるなど、暮らしのさまざまな場面で、ぜいたくがいましめられるようになりました。

勤労奉仕、早朝の神社参拝も実施され、国家の統制が生活の隅々にまで及ぶようになりました。

昭和16年(1941)4月、尋常小学校は国民学校と改称されました。この国民学校に通う学童を少国民と呼んで、将来は立派な兵士になり、敵国と戦い、自国を守る国民になることが期待されました。学校行事でも、儀式・礼法・団体訓練が重視されました。教科書の内容も軍国主義的な色彩が濃くなりました。

昭和18年(1943)からは中等・高等教育機関の学生・生徒、女学生たちによる勤労動員が本格化し、工場や農村に働きに出る学徒も増えていきました。その後、都市部への空襲が予想されるようになると、縁故による疎開先のない国民学校の3年生から6年生を対象に、集団疎開が行われるようになりました。

銃後とは直接戦闘に加わらない一般国民、または兵士が出征した後の日本全体を示す言葉として使われました。昭和12年(1937)4月に、予想される空襲に備えるため「防空法」が公布されました。これ以降、警防団・隣組・婦人会などがそれぞれ整備・統合され、銃後を護る組織の強化が図られました。

昭和17年(1942)4月18日、大都市を中心に日本本土に対する初めての空襲がありました。昭和19年(1944)12月から終戦にかけて空襲はさらに激しくなり、被害は全国の都市におよびました。

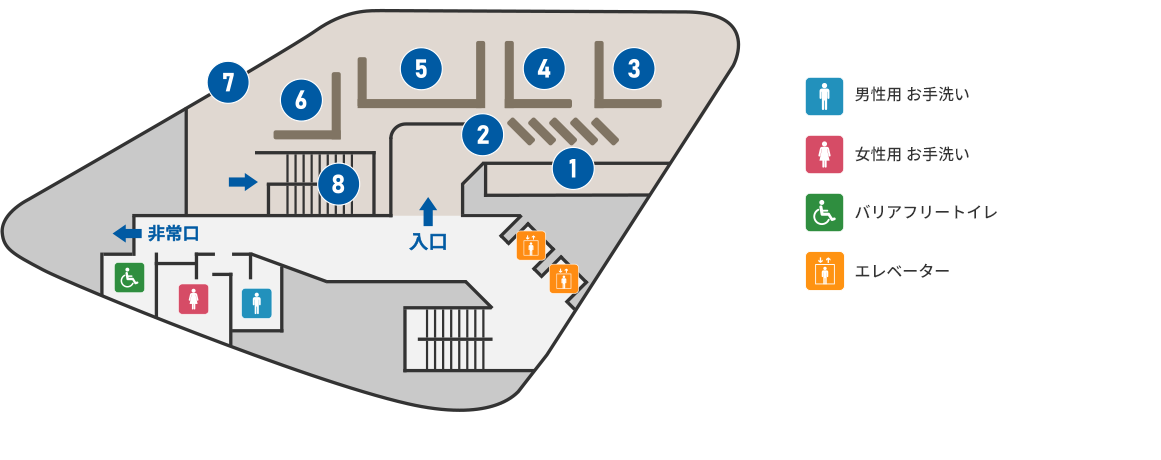

「和男君の防空探検」コーナーでは、昭和17年に刊行された『防空絵とき』を題材として、パソコンを使って、防空の道具や工夫についてゲーム感覚で紹介します。

「灯火管制」の仕組みや「警戒警報」と「空襲警報」の違い、「防空壕体験」や「空襲被害地図」で空襲の恐ろしさを学ぶことができます。

実寸大の「防空壕」模型で、防空壕の狭さ、B29の飛行音・爆弾の落下音・炸裂音と振動など空襲の怖さが体感できます。

灯火管制(平常時と警報時の違い)、警報の違い(警戒警報と空襲警報の違い)をパネルと模型で学習できます。

「防空壕体験」

「灯火管制」「警報の違い」

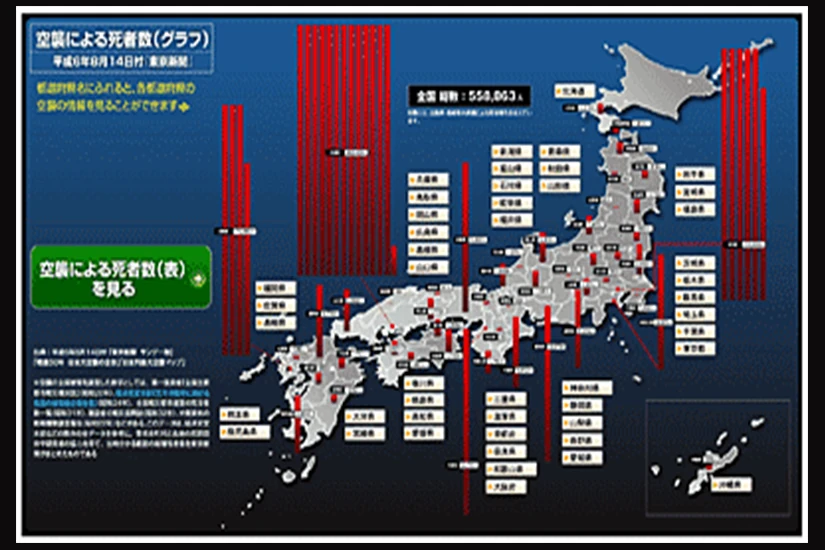

大型タッチパネルで全国の空襲被害情報を提供します。

空襲被害地図1

空襲被害地図2

昭和20年(1945)7月26日、アメリカ・イギリス・中国の三ヵ国により、戦争の終結と、戦後処理のあり方について記した、ポツダム宣言が発せられました。8月15日正午、昭和天皇がその宣言を受け入れたことと、戦争を終わらせることを国民に伝えたのが玉音放送です。

前日から重大な放送があることを知らされていた人々は、天皇の声に耳を傾け、やがて戦争が終わったことを知りました。戦争の終結は新聞でも伝えられましたが、この日の朝刊は午後に印刷・発送され、夕方や翌日に配達されたそうです。

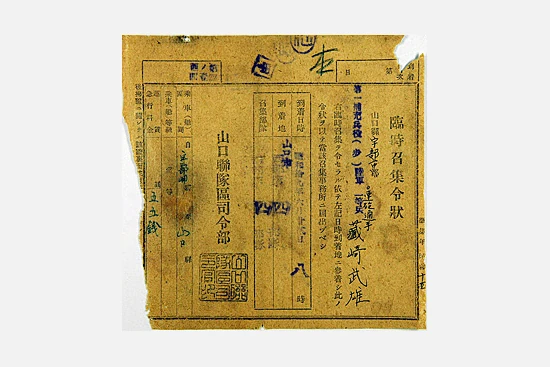

淡紅色の用紙に印刷されていることから「赤紙」と称された。戦時や事変において軍隊へ臨時に召集する際に本人に届けられたもので、この令状を持って指定された部隊に入営した。

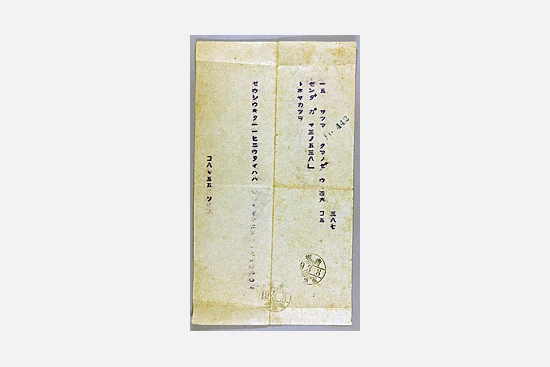

遠矢勝一さんに召集令状が来たことを、本籍地である鹿児島の実家から在住していた東京へ知らせた電報。遠矢さんは昭和19年(1944)2月に結婚し、わずか1ヶ月後のことであった。電報が到着してから入営を指示された3月11日まで3日の猶予しかなく、慌しく準備をして妻のみち子さんと鹿児島県へ出発をし、別れを惜しむ間もなく部隊の門をくぐったという。

宛名が誤って「カツヲ」となっており、電報を出した実家側でも混乱していた様子がうかがえる。

複製 原資料:遠矢みち子蔵

召集に備え、必要なものを入れておいて準備しておくための袋。中には軍隊手帳や教本等を入れておき、召集の際に持参した。

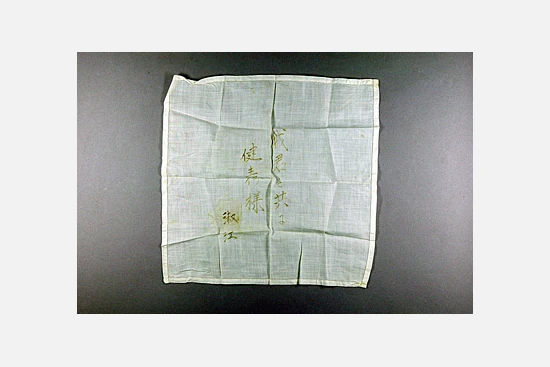

松嶋健壽(けんじゅ)さんが召集される際に、婚約者の小森谷淑江さんが贈ったもの。淑江さんの兄と健壽さんが親友だったので、婚約していた。健壽さんは召集にあたり、自分に万一のことがあったらと思い婚約の破棄を申し伝えたが、淑江さんはこのハンカチと共に「二年でも三年でも貴方の御凱旋をお待ちして居ります」という手紙を贈った。

入隊後まもなく持病の悪化のために陸軍病院へ入院し、昭和15年(1940)に除隊となった。二人は同年11月に結婚した。このハンカチと手紙は、健壽さんが平成7年、淑江さんが平成15年に亡くなるまで、一人娘の敏子さんにも見せることなく保管されていた。

景山脩さんが、出征の際に贈られた千人針。「一夜にして千里を行き戻る」との言い伝えから、虎の絵柄が好まれた。両端に紐が付いている事から分かるように、主に腹巻きとして仕立てられたが、実際に戦地で身につけているとシラミなどが付くことから、この千人針のように糸目を覆うように作られているものも多い。

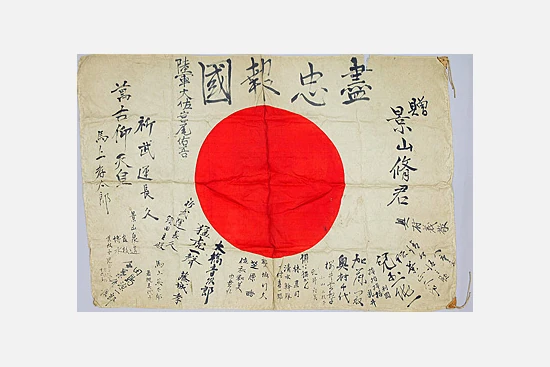

景山脩さんが出征の際に贈られた寄せ書き。出征の際、日の丸に親戚や知人がそれぞれの名前を揮毫(きごう)して持参するのが習わしで、見送られる時には折りたたんでたすき掛けに巻いた。

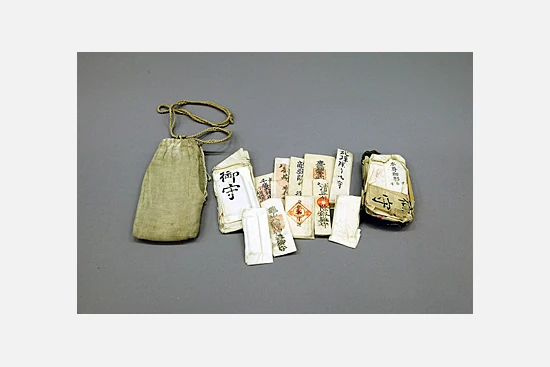

予備役陸軍少尉であった鈴木多一さんが 召集された際に持参したもの。

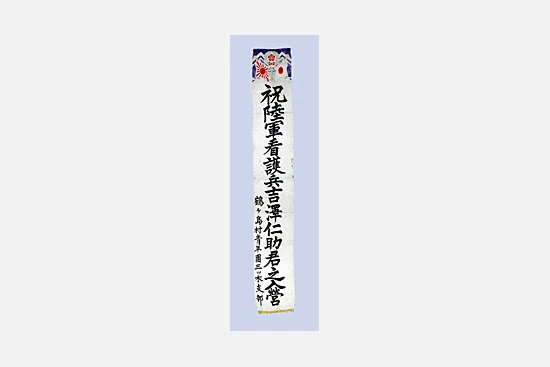

出征にあたり、近親の者が準備した。通常、出征本人の名前の下にその幟を贈った団体や個人の名前が記入された。埼玉県の吉澤仁助さんが現役兵として入営したときのもの。

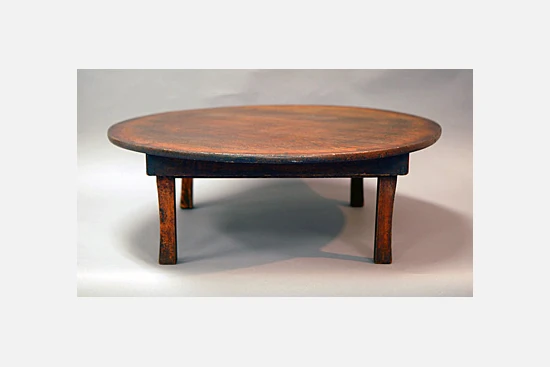

伝統的に日本人は個人用の膳や箱膳を使ってきた。箱膳は普段食器が内部に収納され、食事時に蓋をひっくり返して、この上に食器を並べて食事をした。明治期に登場したのが、ちゃぶ台で、丸型と長方形型があった。一つのテーブルのまわりに家族が集まり座って食事をするスタイルは、それまでの生活習慣に大きな変化を与えた。食事が終わると、ちゃぶ台は脚を折りたたまれて部屋のすみに片付けらた。

木製の箱の内部にブリキの板が張られている。上段には氷を入れ、下段の食品などを冷やすしくみの冷蔵庫である。氷が溶けて出る水は、ホースで排水されるようになっている。都市部を中心に電気冷蔵庫が普及するまで使われていたが、あるのは商売で必要とする家か、裕福な家庭に限られた。中に入れる氷は毎朝氷屋が配達に来た。

蓄音機とはレコードを再生する機械で、レコードを置く台を回す方法としてはぜんまい式と電動式があった。箱の側面のハンドルでぜんまいを巻き、その動力でレコードを置く台(ターンテーブル)を回したので、演奏中でもハンドルを追加で回す必要があった。再生には主に鉄の針が用いられた。

現在の時計とは違い、ぜんまいを動力とする。表のガラスを開け、文字盤の右側の穴へ鍵をさ込み、ねじをまいて中のぜんまいを動かした。左側の穴は時を知らせる鐘のためのぜんまいである。ぜんまいを一度全部巻くと8日間動くものや2週間動くものなどがあった。 現在の時計とは違い、ぜんまいを動力とする。

かまどは直接土間の上に土で築かれ、その上に鍋・釜などの器具をかけ、下から火を焚いて煮炊きをする設備である。このかまどは「改良かまど」とも称し、煙突を用いて煙を外へ出す仕組みになっており、台の上にタイル張りのかまどを設けることにより、焚き口が高くなり楽な姿勢で炊事ができるなど、より使いやすく工夫されている。

戦前の都市部においてはガスの普及も進んでおり、調理にガスを利用する家庭も多くなっていった。

水を汲んで軒先に吊るしておき、手洗いの際には筒状の底にある栓を掌や甲で押し上げ、押上げている間だけ水が落ちてくる、あるいは一定時間経つと自然に水が止まる仕組みになっている。

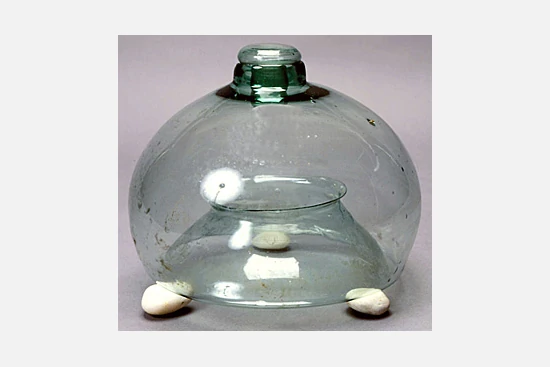

ドーナツ状の底の部分に水を入れ、穴の真下に蝿をおびき寄せるためのえさを置いた。蝿は垂直に上がる習性があるので、えさにたかった後に飛び立とうとする時にガラス瓶の天井にぶつかり、それを繰り返すうちに水面に落ちてしまうという仕組みになっている。

昭和11年のベルリンオリンピックの際に、次期開催地として昭和15年に東京が決定したが、日中戦争の影響などで昭和13年に返上することとなった。この湯のみは、オリンピックの五輪と「2600 TOKYO」の文字が描かれている。

昭和14年(1939)10月公布の『価格等統制令』により、同年9月18日における金額に価格が停止され、価格停止品と呼ばれた。ほかに業者の組合で協定して官庁の許可を得た協定価格品や、政府の設定した公定価格品等がある。15年6月からそれらの品であることの表示義務が課せられた

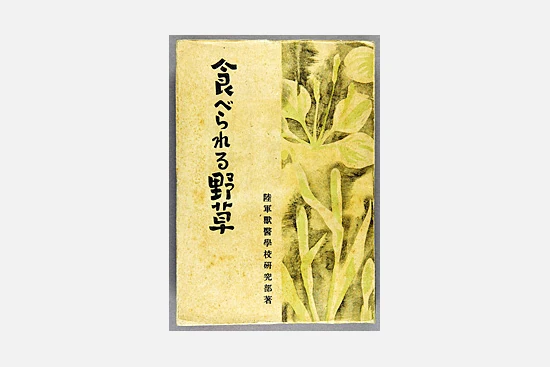

野草の種類を解説した書籍。手ごろな代用食として、灰汁抜き、調理法、保存法も紹介されている。

中に熱湯を入れて使用する。昭和13年(1938)頃から国内民需品の製造・販売が制限されはじめ、綿製品、皮革製品、鉄製品等が対象となった。こうした消費制限により様々な代用品が考案され、政府はその開発や普及に努め、各地で展覧会が開催された。

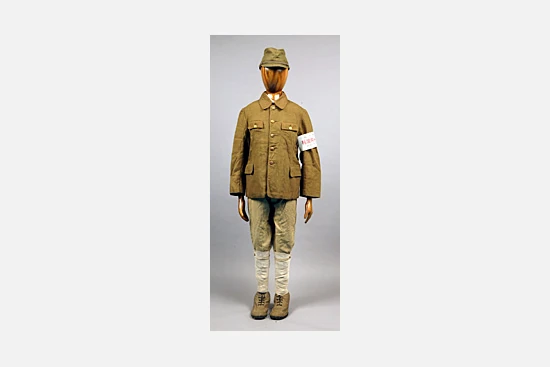

男子国民の洋服として、一般からの公募・審査を経て昭和15年(1940)11月公布の『国民服令』によって制定された。国民服には甲号と乙号があり、いずれも生地は茶褐色に限られた。従来の背広などの平常服に代えて着用されるものとされた。また、国民服儀礼章を付けることにより礼服として用いることができた。

上部の口にこねた生地を入れ、ハンドルを回し麺に加工する器具。米穀の代替で配給になった粉をうどんなどに加工して調理するのに重宝されたが、どの家庭にもあったものではなかった。

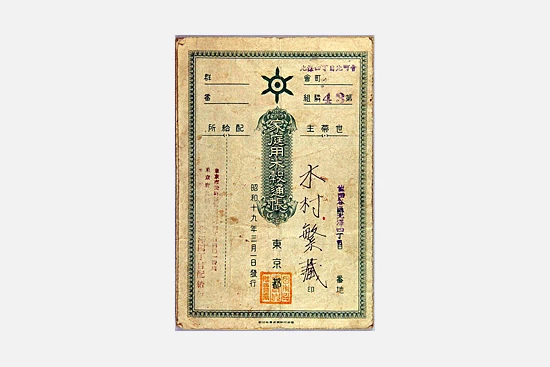

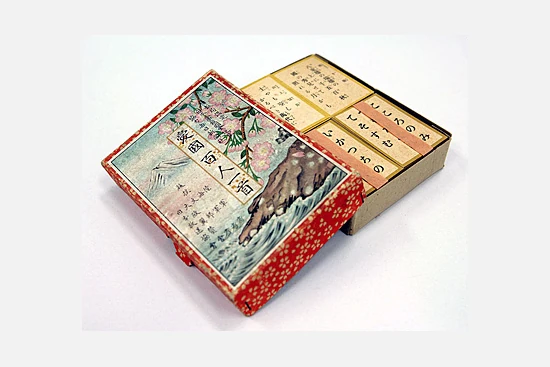

昭和15年(1940)6月に六大都市において砂糖・マッチの切符配給制が導入されたのを皮切りに、対象品目は拡大され、やがて食糧や生活必需品の多くは配給を通じてしか入手できなくなった。

銃後後援強化週間における行事を知らせている。この運動は傷痍軍人への慰問、出征遺家族援護を目的とし昭和13年度(1938~1939)から開始された

芯の硬さの表示が「3H」のかわりに「3硬」と表示されている。これは米英語追放として、アルファベットを使わずに表示されたもので、ほかにも戦中には雑誌のタイトルやスポーツの名前・ルールなどが米英語から日本語へ改められた。

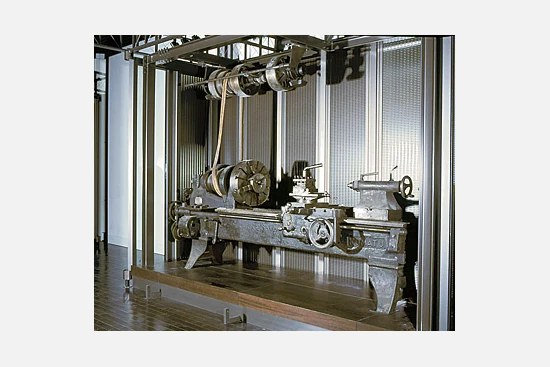

軍需工場であった小松製作所粟津工場(石川県)で使用されていた旋盤。同社の小松と粟津の2工場には、学徒勤労動員により県内の学校から多くの学徒が集められ、昼夜2交代で鋳造、プレス、設計、検査作業などに携わった。女子学生も旋盤を用いた作業に従事することがあった。 旋盤とは高速で回転する加工物に刃物を当てて切削する機械。この旋盤には本体に動力がないため、工場の天井に設けられたモーターと何台かの旋盤をベルトでつないで回す仕組みになっている。

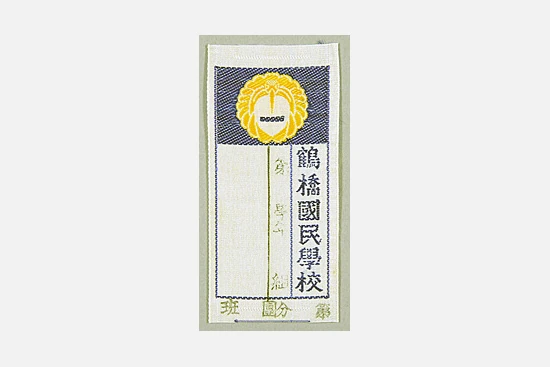

国民学校の児童が身につけていた名札。次第に戦争が激しくなり空襲が予想されるようになると、住所氏名のほかに負傷した時の輸血用に血液型も記入されるようになった。

斎藤千恵子さんが群馬県立伊勢崎高等女学校3年生当時、校舎へ機械を持ち込み久保田鉄工所の学校工場の作業へあたっていた時に使用した工具と、その製品である20ミリ機関砲の弾頭。昭和20年8月14日夜の空襲で校舎が焼失し、焼け跡から拾って保存していた。

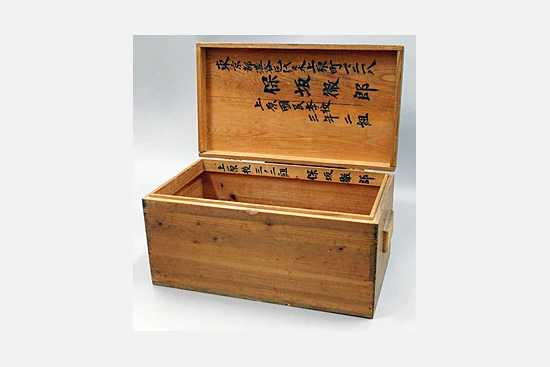

保坂徹郎さんが、学童集団疎開開始の昭和19年(1944)9月から再疎開する20年6月まで使用していたもの。渋谷区立上原国民学校の男子生徒は、静岡県熱海市の福泉寺と天寺院に分かれて疎開生活を送った。この箱は学校から指定された教科書、ノート、下着、学童服など身の回りのものを収納して、寺の本堂内に2、3段に重ね間仕切りにもした。

昭和16年(1941)4月から、全国的に生徒(中学校以上)の制服が統一され、男子制服はカーキ色のものとなった。帽子は戦闘帽形式となり、足には巻脚絆(ゲートル)を巻いた。また生地も多くは「スフ」という繊維が使われた。この服の胸ボタンは金属に代わって陶器で作らている。

複製(腕章)

川崎市立高津高等女学校(現・川崎市立高津高等学校)で教育勅語・御真影の保管に使用されていた金庫。これは校舎内において奉置するためのものだが、屋外に奉安殿として独立した建物を設けることも多く、同校も校庭にはコンクリート造りの奉安殿を有していた。同校の記録によれば教育勅語は終戦後の昭和23年(1948)に破棄されており、新制高校へと移行してからは扉表の桐紋が塗りつぶされ、通常の金庫として使用されていた。

明治34年(1901)創立。戦死者遺族及び傷痍軍人救護やその他一般社会事業に貢献することを目的にした婦人団体。日露戦争をきっかけに発展し、大正8年(1919)末には会員数が100万人を超えた。昭和7年(1932)の「大日本国防婦人会」発足に刺激され、機構改革を行うなどして組織拡大が推進されたが、会員数では昭和10年末には追い越された。昭和17年には「大日本婦人会」に統合された。

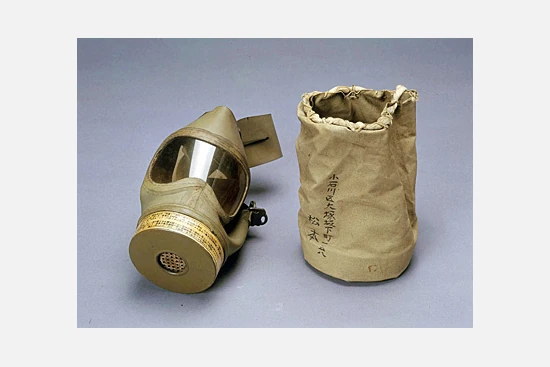

元々毒ガスの散布に備えて、軍用品として開発されたもの。活性炭のフィルターで毒ガスをろ過し、呼吸器や眼を護る仕組みになっている。町内会で購入が斡旋されるなどして備え付けが奨励され、防空演習に使用されたが、空襲時に実際に使用されることはほとんどなかった。

電球の周囲が着色してあるので、電灯の真下だけを照らし明かりが漏れないようになっている。

先端の縄に水に浸してから炎を叩き、消火をおこなった。

空襲火災消火用の水を溜めておくため、バケツやひしゃくとともに街角のあちこちに見られた。現品は九段・軍人会館(現・九段会館)に設置されていたもの。このようなコンクリート製のほかに、木の樽なども使われた。注意点として、冬季には氷を取り除いておくこと、バケツが入らないような小さなものは使わないことなどが挙げられた。

警戒・空襲警報が発令中であることを表示するためのもの。現品は佐賀市の警防詰所で使用されていたもので、県庁の指令本部から連絡が入ると、この表示板を出したという。敵機の侵入を知らせる警報は、この他にラジオや口頭、サイレンや警鐘によって伝えられ、段階に応じた退避等をすることが求められた。

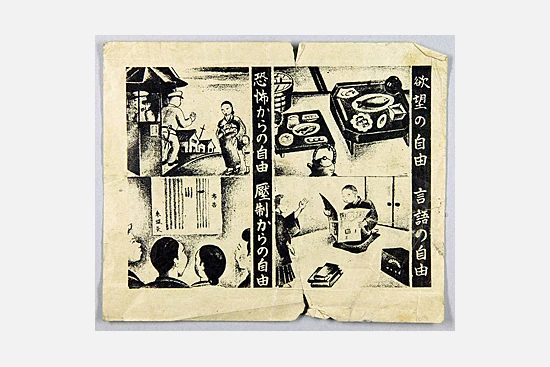

飛行機によって散布されたビラのこと。日本語で印刷され、戦意を喪失させるような内容が多く、多数の種類が存在する。これを拾ったものは内容を読まずに警察へ届けなければならなかった。

台秤の分銅が戦災による高熱で溶けたもの。東京岩本町の中山シウ子氏の自宅兼和菓子屋店舗が、昭和20年(1945)2月25日の空襲で焼失した際のもの。「二度と戦争が起こらないように…」との戒めに、ケースに入れて長年にわたり保管していた。